La riscoperta di una pittrice alle origini dell'Accademia

L’immagine che colpisce chiunque salga al primo piano dell’Accademia, per ascoltare una conferenza o per avviare il percorso del Museo, è quella suggestiva e solenne degli scaffali della Sala Grande: a quello spazio così prezioso si viene introdotti dallo sguardo severo del suo nume tutelare, proprio quel Poggio Bracciolini a cui l’Accademia si ispira, e che ci guarda dal ritratto posto proprio all’ingresso della Sala. Si potrebbe dire che insieme a quelli di tanti personaggi illustri che ornano la Sala (Dante Alighieri, Isidoro del Lungo, Pietro Guerri) il ritratto di Poggio nella tela sull’ingresso sia idealmente il custode del cuore simbolico dell’Accademia. È davvero un paradosso che proprio quell’immagine sia rimasta per secoli quasi senza storia, perché tutti l’hanno vista ma limitandosi a leggere solo la scarna indicazione di attribuzione ad un ‘anonimo del XIX secolo’.

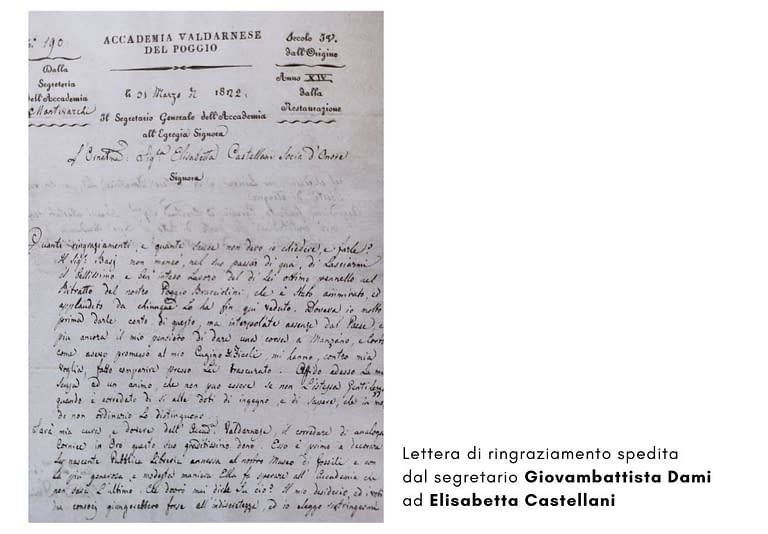

Questo finché pochi mesi fa le ricerche storiche e l’intuito di Carlo Fabbri, il direttore delle pubblicazioni dell’Accademia, hanno finalmente svelato il nome dell’autore del dipinto: anzi, l’autrice. Da un documento perduto e ritrovato, una lettera del segretario dell’Accademia Giovambattista Dami datata 31 marzo 1822, si apprende che a dipingere il ritratto e a farne dono alla sala era stata la pittrice cortonese Elisabetta Castellani, il cui nome può così tornare dopo duecento anni esatti a figurare accanto a quello di Poggio. Nella lettera di Dami, che Carlo Fabbri ha scoperto e pubblicato nell’ultimo volume delle ‘Memorie Valdarnesi’ appena pubblicato, il segretario si prodigava in lodi e ringraziamenti per l’autrice dell’opera: davvero la scelta del soggetto era tanto più gradita perché destinata proprio alla biblioteca, ovvero alla ‘nascente pubblica libreria annessa al Museo di Fossili’. Erano infatti gli anni in cui l’Accademia, nata da un quindicennio a Figline, stava perfezionando l’allestimento del Museo e di tutte le sue attività culturali nella sede di Montevarchi, mettendo a disposizione dei lettori anche la collezione di volumi raccolti dai suoi fondatori, nelle sale che fino a poco tempo prima erano state del convento di San Lodovico.

La scelta dell’autrice del ritratto era molto raffinata anche nel suo aspetto iconografico: il ritratto di Poggio è infatti costruito sullo schema dell’incisione riportata in un volume del 1769, la Serie dei ritratti degli uomini illustri toscani di Francesco Allegrini: insomma un’opera d’arte non estemporanea, ma meditata sulle fonti letterarie. D’altra parte Elisabetta Castellani, chiamata nella lettera Socia d’Onore del sodalizio valdarnese, era sicuramente donna di cultura sensibile all’impresa della nascente Accademia. Dalla sua Cortona, dove l’Accademia Etrusca era nata già da quasi un secolo, aveva già avuto rapporti di amicizia con alcuni intellettuali familiari al Valdarno: in particolare Francesco Benedetti, un poeta cortonese amico dei fondatori dell’Accademia, con i quali condivideva l’amore delle lettere e il sogno di una patria italiana libera e unita. A lui la Castellani dedicò probabilmente un bel ritratto ancor oggi conservato, e dal poeta la pittrice ricevette la dedica di un sonetto: uno dei pochi che poté comporre nella sua breve vita prima di suicidarsi, in fuga dalla polizia granducale per le sue idee patriottiche, nel 1821.

Lorenzo Tanzini

Presidente dell'Accademia Valdarnese del Poggio